Maupiti, Polinesia Francesa. Los que me conocéis personalmente sabéis que tengo una pasión por esta tierra, que he venido ya unas cuantas veces, y que, si puedo, volveré pronto, pero...¿por qué? con lo grande que es el mundo ¿por qué repetir?

Maupiti, Polinesia Francesa. Los que me conocéis personalmente sabéis que tengo una pasión por esta tierra, que he venido ya unas cuantas veces, y que, si puedo, volveré pronto, pero...¿por qué? con lo grande que es el mundo ¿por qué repetir?Cuando éramos críos, a mi hermano y a mí nos encantaban las revistas de las líneas aéreas que nos traía nuestro padre, que al ser capitán del equipo de Copa Davis, viajaba a menudo por todo el mundo. En esas revistas había muchos mapas, y los recuerdo muy bonitos, creo que porque eran más bien físicos, no políticos, con lo que los desiertos tenían un color anaranjado y las selvas eran verde oscuro. Y nos traía koalas de peluche, y boomerangs, y bombones de hormigas, y cosas en definitiva a las que los niños de esa España cutre de los años 60 no estábamos acostumbrados. Esto hacía volar nuestra imaginación. También teníamos una pasión por los sellos, que clasificábamos por países, lo cual nos condujo a la geografía y a la historia, a las colonias, a las lenguas, a los alfabetos chinos, indios, japoneses, rusos...Todo parecía encadenado. Una cosa llevaba a la otra.

A todo esto, el padre de un amigo de la escuela estaba abonado al National Geographic Magazine, que era lo más cercano a viajar sin moverse de casa. Recuerdo que los mapas de esta revista nos provocaban una excitación fuera de lo normal. Hasta tal punto que al vernos tan ilusionados el amigo los cogía de casa y nos lo regalaba, sin decir nada a su padre.

También éramos adictos a Tintín y a los álbumes de cromos de tribus y naturaleza. Nuestra gran ilusión era ir al mercado del libro de San Antonio algunos domingos, a la caza de ese maldito cromo que no salía nunca. Como por arte de magia, allí lo encontrabas.

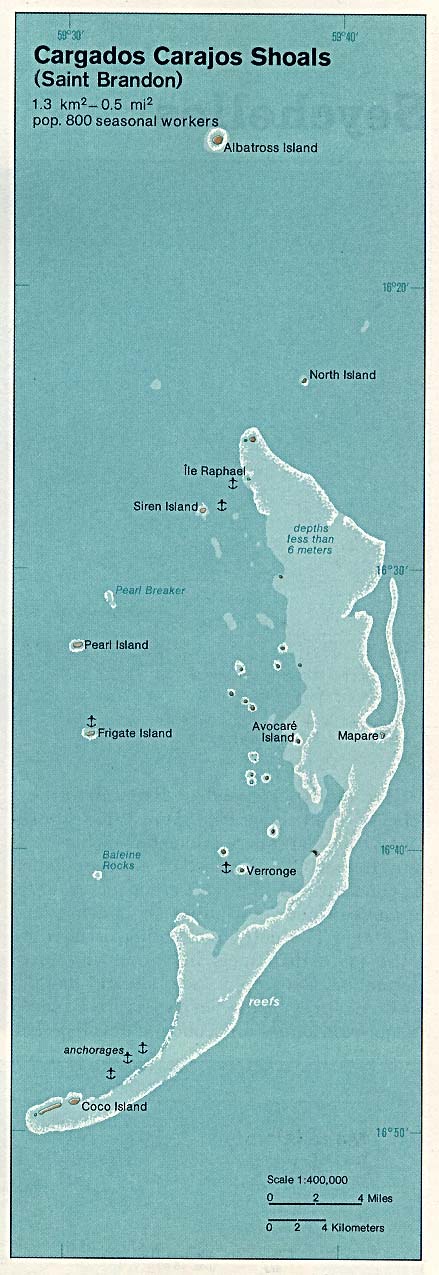

Pero lo más exagerado era lo de los mapas. Nos gustaban tanto que nos inventamos una técnica muy eficaz para calcarlos, técnica que dejó boquiabierto al mismísimo profesor de geografía de la escuela el día que nos mandó calcar un mapa en clase. Calcábamos todo tipo de mapas, sobretodo de islas. Mi hermano, no contento con eso de calcar, se inventaba sus propios mapas, ¡con nombres y todo! Yo me centré en las islas. Quería tener un mapa de cada una de las islas del planeta, y, si no lo encontraba en los atlas de casa, los calcaba de los atlas de las casas de los amigos. Me vienen a la memoria momentos gloriosos al descubrir mapas “grandes” de las islas Kerguelen, Crozet, Heard, Macquaire, Chattham, Santa Helena, Ascensión, Tristán da Cunha, y ya no digamos las más pequeñas como Clipperton, Jan Mayen, Aldabra, o ese archipiélago del Indico cuyo nombre nos chiflaba: Cargados Carajos Shoals.

La máxima atención se la llevaba el Pacífico. Allí había islas por un tubo, y sus nombres eran de lo más exótico: Bora Bora, Rarotonga, Nauru, Bikini, Fatu Hiva...Así que empecé a descubrir y calcar mapas de estas islas. Por otro lado, en algún momento me cayó en las manos una foto aérea, una de esas que parecen pintadas de tan bonitas que son, con un gran volcán central, resquebrajado, rodeado de aguas de todas las tonalidades imaginables de azul y verde. Soñaba en ir algún día y hacer yo esa foto. Seguramente se trataría de un reportaje de bombas atómicas o de oficiales americanos con collares de flores colgando del cuello, porque de alguna manera me ha quedado grabado una asociación entre el atolón y esos asuntos.

Recuerdo la primera vez que vi esa soñada combinación de tonos azules y verdes del mar. Fue en Menorca, en el 74, en un viaje de final de curso. Me parecía como si el agua estuviera iluminada por un foco estratégicamente situado en el fondo del mar.

Pero siempre recordaré el impacto que me produjo ver los alrededores de Cancún e Isla Mujeres desde la ventanilla del avión. Era el año 83, yo estaba estudiando en California y aquel año nuestro director de tesis había ganado un puesto en Harvard, al otro lado del país, con lo que había que mudar todo un laboratorio y mover a 17 personas. Nos dio dos semanas de vacaciones, mientras duraba el traslado. Yo, en lugar de ir en línea recta, hice una gran V, y me planté en Isla Mujeres, en el Yucatán mejicano. Al ir acercándonos al destino, no daba crédito a lo que veía por la ventanilla: no se diferenciaba lo que era tierra de lo que era mar. La transparencia del agua caribeña era tal que se confundía el relieve marino con el terrestre. Aquello superaba mis expectativas de coloridos.

Mi hermano se me adelantó en eso de los viajes. Bueno, al fin y al cabo era el mayor. Y además era (y es) periodista. Entre los muchos países que visitó, la Polinesia me producía mucha envidia. Total, que en 2002 decidí ir yo. Solo llegar, sentí el aguijón de la picadura y dejé que su dulce veneno corriese por mis venas. Esta es la 8ª vez que visito el Pacífico Sur. Polinesia francesa fue la primera y es, y seguirá siendo, mi preferida. Sin ánimo de ofender a ningún lector anglosajón, debo decir que “las Polinesias” por las que han pasado los británicos (Islas Cook, Tonga, Samoa) no me dejaron tan buen sabor. Sus habitantes son más distantes, menos confiados, más estrictos, es como si la cultura heredada de los ingleses hubiera diferenciado a esta gente de la que recibió un trato francés. Tampoco me resultaron demasiado simpáticos los melanesios (Nueva Caledonia, Vanuatu, Fiji). Nada que ver con los polinesios, ni físicamente, ni en carácter, pero eso es otra historia.

Y aquí estoy, acabando mi estancia de tres semanas en una isla pequeña y apartada, en el Pacífico Sur, acompañado siempre de mi propio milú, Maroon, el perro de la casa que enloquece de alegría cada mañana cuando me ve.

No hay comentarios:

Publicar un comentario